特集

商品一つひとつには、作り手の想いと

岡山が生んだ自然の素材の魅力が詰まっています。

このページでは、晴れの国おかやま館で取り扱っている

商品の魅力をたっぷりとお届けしています。

おすすめ特集

岡山から幸せのお福分け

結婚や出産などで内祝いを贈る時、「ありがとう」の想いを、 確かな品質の逸品に込めて届けてみませんか。 岡山を知り尽くした地元女性ライターがセレクトする、 ...

- 備前焼

- 菓子・スイーツ

- 雑貨

この記事を読む

子育て応援特集

カフェインレスの黒豆コーヒーだったり、安心・安全な無添加スイーツだったり。 子育てを楽しく、ハッピーにしてくれる岡山メイドのアイテムを紹介します。

- 産直商品

- 菓子・スイーツ

- 雑貨

- 飲料・ドリンク

この記事を読む

岡山市中心部のおみやげ

岡山の玄関口であるJR岡山駅周辺エリア。駅から徒歩30分圏内には、日本三名園に数えられる「岡山後楽園」や「岡山城」、美術館などが集まった「岡山カルチャーゾーン」と呼...

- ご当地グルメ

- 産直商品

- 菓子・スイーツ

- 調味料

- 魚介・海産物加工品

この記事を読む

倉敷エリアのおみやげ

江戸時代に幕府の直轄領「天領」として栄えた倉敷。観光地として有名な倉敷美観地区のほか、工業地帯や農水産業といった、さまざまな産業が共存しているエリアです。 白...

- 民工芸品

- 菓子・スイーツ

- 調味料

- 雑貨

- 魚介・海産物加工品

この記事を読む

岡山県北エリアのおみやげ

岡山県北部に位置する蒜山高原は、西日本屈指の高原リゾート地。雄大な自然のなかで登山やサイクリング、キャンプ、ウインタースポーツといったアクティビティが楽しめるのが魅...

- お酒

- 産直商品

- 菓子・スイーツ

- 詰め合わせ

- 飲料・ドリンク

この記事を読む

おうちで楽しむ”ぼっけえおいしい“ご当地グルメ

日本全国それぞれの土地に存在する、ソウルフード。地元民から愛されているだけでなく、旅行がてら食べ歩きを楽しむ方もきっと多いはず。もちろん岡山県内各地にも、そんなご当...

- ご当地グルメ

- 米・粉類

- 詰め合わせ

- 調味料

この記事を読む

岡山老舗 自慢の調味料

味噌と醤油、そして酢。それらはかつて中国から伝来し日本に根付いたものと言われており、国内各地の気候や風土にあわせて「その土地らしさ」を魅力とする個性が育まれた現在で...

- 詰め合わせ

- 調味料

この記事を読む

おうちで旅気分!岡山のお酒とおつまみで家飲み

「晴れの国・岡山」と呼ばれる岡山は、その名のとおり温暖で穏やかな気候に恵まれ、海の幸も山の幸も盛りだくさん。稲作...

- お酒

- ご当地グルメ

- 詰め合わせ

- 魚介・海産物加工品

この記事を読む

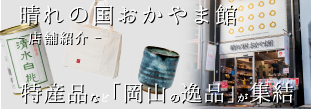

岡山の特産品が集う!晴れの国おかやま館の店舗をご紹介!

岡山を代表する観光地である「岡山後楽園」や「岡山城」のほど近くにある、「晴れの国おかやま館」。多彩な岡山県産品がところ狭しと並ぶ店内は、観光のお土産を求める方や地元...

この記事を読む

We Love きびだんご

岡山を代表するお土産といえば、ハズせないのがきびだんご。

味も種類もさまざまなきびだんごを、実食レポに...

- 菓子・スイーツ

この記事を読む

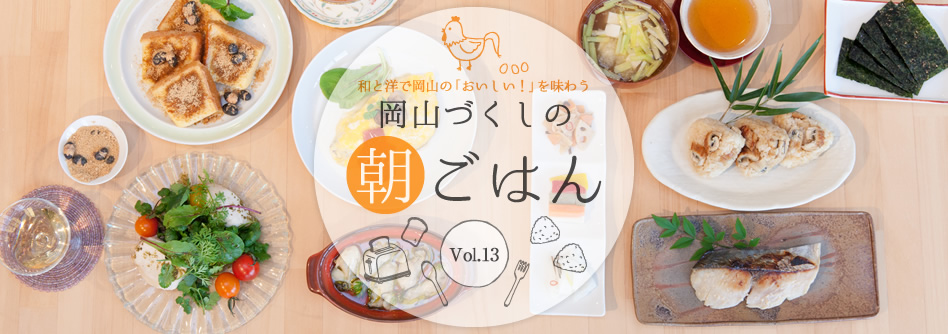

岡山づくしの朝ご飯

岡山県には海、山、里の食材がたくさんあります。

取材先で出会った数々の岡山食材を使い、簡単・お手軽な岡...

- 米・粉類

- 調味料

- 飲料・ドリンク

- 魚介・海産物加工品

この記事を読む

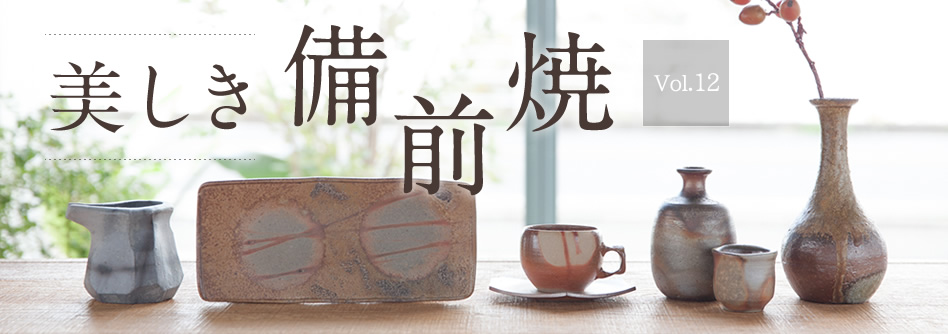

美しき備前焼

絵付けも釉薬もほどこさない備前焼ですが、その表情は変化に富んでいます。

と同時に、無釉薬だからこそ生ま...

- 備前焼

- 民工芸品

この記事を読む

白桃のおいしい加工品

収穫時期に限りがある白桃ですが、旬を閉じ込めた白桃の加工品なら、一年中楽しめます。 ジャムあり、調味料ありとバリエーション豊富に展開できるのは、産地・岡山だからこ...

- お酒

- 菓子・スイーツ

- 調味料

- 飲料・ドリンク

この記事を読む

漁師さんの青空キッチン

- ご当地グルメ

- 魚介・海産物加工品

この記事を読む

みんな大好き 岡山のブドウ

- 産直商品

この記事を読む

マスカット七変化

- 産直商品

- 菓子・スイーツ

この記事を読む

魅惑のブドウレシピ

- 産直商品

この記事を読む

岡山の白桃白書

岡山を代表する果物、白桃。 紅色を帯びた他県の桃とは違い、白桃特有の食べ頃のサインや切り方があります。 3つのテーマに沿って、岡山の白桃の楽しみ方をご紹介します...

- 産直商品

この記事を読む

夏の岡山を贈ろう

- 民工芸品

- 菓子・スイーツ

- 飲料・ドリンク

この記事を読む

ありがとうを伝えたい母の日ギフト

5/12 は母の日、”いつもありがとう”という言葉を添えて、岡山メイドのこだわりの品を贈ってみませんか。

- PICKUP

- 産直商品

- 菓子・スイーツ

- 詰め合わせ

- 雑貨

この記事を読む

父の日に贈りたい「こだわりの逸品」

父の日のプレゼントの定番といえばお酒やネクタイ、高級グルメ。でも「そろそろ、ネタが尽きたな・・・」とか「いつもと違うものを贈りたい」と思われている方も、意外と多いの...

- お酒

- 備前焼

- 民工芸品

- 産直商品

- 雑貨

この記事を読む

岡山のとっておき冬ギフト

岡山で活躍する地元ライターが、岡山生まれ、岡山育ちの逸品を集めました。 海の幸・山の幸あり、里山の味覚あり、厳選素材で作るスイーツあり。 冬に贈りたい、と...

- お酒

- 産直商品

- 菓子・スイーツ

- 飲料・ドリンク

- 魚介・海産物加工品

この記事を読む

岡山かきが届くまで

美しく豊かな海で育つ、ふっくら大粒、クリーミーな「岡山かき」。

生産者や育った海域、検査情報などを確か...

- 魚介・海産物加工品

この記事を読む